10月10日下午,澳大利亚悉尼大学植物育种研究所张鹏博士应邀莅临我校农学院,在龙城校区后稷实验室109报告厅作题为《Wheat rust research, pre-breeding and breeding at USYD》的学术报告。报告由农学院副院长王创云研究员主持,学院40余名师生现场参会。

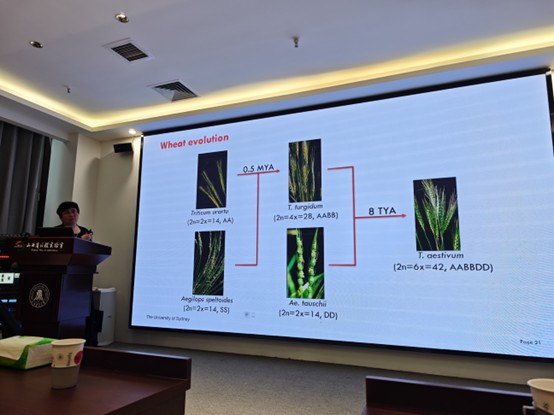

作为国际小麦锈病研究与育种领域的资深专家,张鹏博士在报告中系统梳理了悉尼大学的相关研究成果与技术体系。她于2005年入职悉尼大学,长期深耕植物分子细胞遗传学、麦类种质创新、抗病基因发掘等领域。报告核心围绕悉尼大学植物育种研究所的三大研究支柱展开:一是谷物锈病研究,通过澳大利亚全国性病原菌监测、抗性遗传优化与品种评估,构建高效锈病防控体系;二是谷物和豆类育种研究,利用新遗传资源应对气候变化对作物的影响;三是园艺作物研究与育种,聚焦观赏植物形态改良与蔬菜可持续高产。张鹏博士重点分享了团队的突破性成果:成功挖掘Lr24、Sr24、Yr83等小麦锈病抗性基因,克隆秆锈病抗性基因Sr50及其病原菌毒性基因AvrSr50、条锈病抗性基因Yr5/Yr7/YrSP等,揭示了抗病与致病过程的分子机制。同时,他提到澳大利亚谷物锈病防治计划(ACRCP)的显著成效——每年为小麦、大麦产业分别减少48亿元、3.3亿元损失,超76%的澳大利亚小麦品种携带该团队参与研发的锈病抗性基因。

报告结束后,现场师生围绕研究难点与应用方向展开热烈讨论。有教师提问“如何解决抗性基因长期应用中病原菌变异导致的抗性失效问题”,也有研究生关注“中国北方麦区与澳大利亚麦区锈病防控技术的适配性”。张鹏博士结合悉尼大学的实践经验,逐一解答:通过“基因聚合”技术延长抗性基因使用寿命,建议基于不同麦区生态特点调整病原菌监测频率与抗性品种布局。师生们踊跃发言,现场氛围活跃。随后,在王创云及实验室负责人王拴锁博士、张威博士的陪同下,张鹏博士参观了后稷实验室、农学院小麦染色体工程与分子育种实验室。双方围绕实验室平台建设、小麦遗传材料创新、锈病抗性鉴定技术等内容深入交流。张鹏博士高度肯定我校在小麦染色体工程领域的技术储备,认为我校的遗传材料资源对国际锈病研究具有重要补充价值。我校科研团队则认可悉尼大学在锈病基础研究与分子育种领域的领先地位,希望借鉴其“实验室-温室-田间”一体化研究模式。

双方最后明确表达了共同开展小麦锈病研究的合作意向,计划在抗性基因联合发掘、病原菌数据共享、研究生联合培养等方面推进合作,为后续深化学术对接与科研协同奠定基础。此次学术交流不仅为我校师生搭建了国际视野的学术平台,更推动了我校与悉尼大学在小麦锈病研究领域的合作落地,对提升我校小麦育种与病害防控研究水平、助力粮食安全科研创新具有重要意义。