为深入贯彻党的二十大关于“树立大食物观”“强化农业科技支撑”的战略部署,加快发展杂粮产业新质生产力,大力提升特色农业产业发展水平,9月18日至21日,中国农学会杂粮分会在内蒙古呼和浩特成功举办学术年会暨杂粮产业发展学术研讨会。我校农学院组织相关学科领域的专家学者及研究生14人参与了本次盛会,并精彩呈现多项创新性研究成果,展现出我校在杂粮科研领域的硬实力。

本次年会汇聚了国内杂粮研究顶尖力量,通过主旨报告、专家报告、研究生报告、墙报及论文摘要等多种形式进行深入交流。农学院专家学者在会上分享了系列科研进展。原向阳教授汇报了题为“基于轻量化YOLOv5模型的谷穗目标检测方法研究与应用”的学术报告,系统介绍了谷穗数据集构建、YOLOv5s模型的轻量化与精度优化策略,以及成功搭建于Jetson Nano平台的实用谷穗检测系统,为智能农业装备发展提供了新方案。冯美臣教授分享了“多源数据融合的杂豆病害监测与预警”研究成果,其体系化设计方案旨在构建可复制的杂豆智慧植保技术范式,有力推动病虫害防控技术升级与杂豆产业可持续发展。董淑琦教授汇报了“不同行距和留苗数配置对谷子机收质量的影响”研究,为精量播种机的下籽量调控和机收作业参数优化提供了重要参考依据,有助于显著减少间苗与收获用工、提升谷子生产效益。

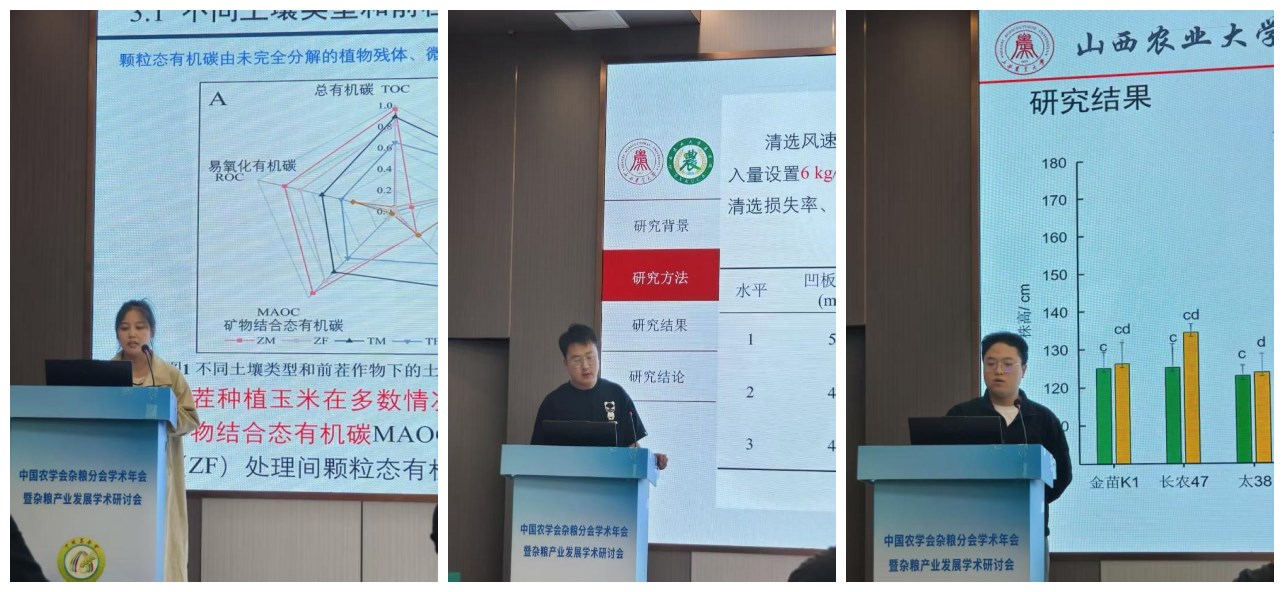

研究生报告会中,硕士研究生杨亚星、闫思宇、曹波同学分别作了题为“玉米-谷子轮作下根际代谢物介导碳循环功能微生物固碳机制研究”“不同收获时期与机收参数对高粱收获损失及产量的研究”“不同株高谷子品种与联合收割机作业参数耦合的研究”的报告,并在众多博硕士生报告中,杨亚星获得二等奖,闫思宇和曹波获得三等奖。此外,杨亚星和赵萌同学分别展示了关于“玉米-谷子轮作对氮循环功能微生物群落结构的影响”和“不同贮藏条件下谷子品质的变化”的墙报,吸引了与会专家学者的广泛关注。

会议期间,我校师生还前往内蒙古三主粮天然燕麦产业股份有限公司和乳业开发区蒙牛六期工厂进行实地观摩学习。通过深入了解企业在燕麦、乳制品等领域的先进加工工艺、品牌建设策略以及农业机械化推动产业化的成功实践案例,大家受益匪浅,拓宽了科研视野,增进了产学研合作的认知。