近日,我校林学院林草生态修复团队以林学院为第一单位在学术期刊Biochar(中科院1区TOP,IF=13.5)在线发表了题为“P-modified biochar alters the microbial community in heavy metal-contaminated soils by regulating nutrient supply balance”的研究论文。我校林学院青年教师王强为论文第一作者,资环学院青年教师段成娇和西北农林科技大学耿增超教授为论文通讯作者,林学院武小钢教授和西北农林科技大学许晨阳副教授为该研究提供了指导和帮助。

生物炭是生物质在限氧条件下通过高温热解产生的富碳材料,由于其吸附特性,在重金属污染土壤修复中得到了广泛应用。但未改性生物炭对重金属的吸附能力有限,无法满足实际需求,因此需要对其进行适当改性以提高钝化效果。研究表明,将含磷材料与生物质共热解制备的磷改性生物炭可高效钝化土壤重金属,并改善土壤质量。然而,土壤微生物对这一性质变化的响应尚不明确。

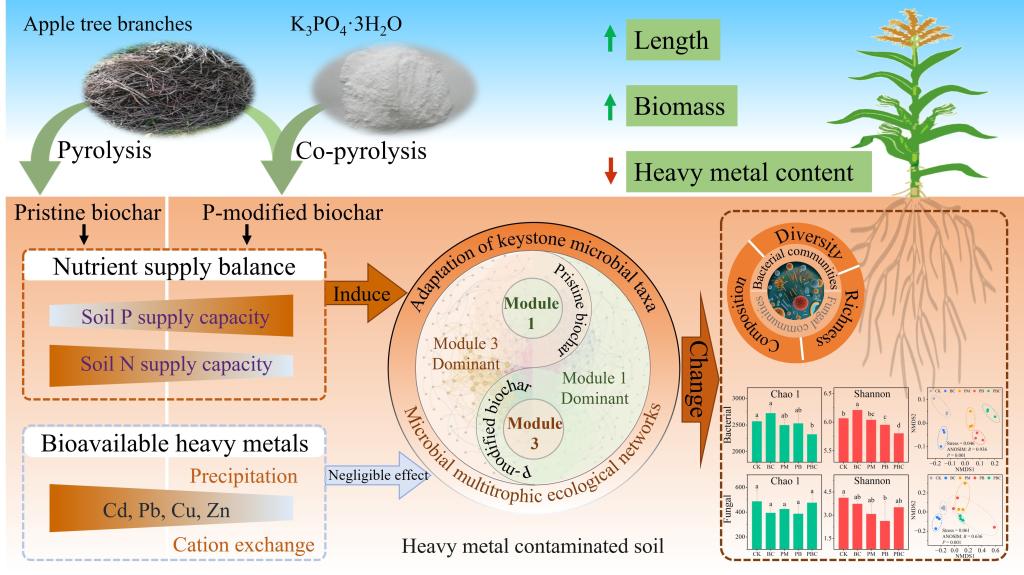

为填补这一空白,该研究利用农林废弃物苹果枝条与磷酸钾共热解制备出磷改性生物炭,以典型铅锌矿区污染土壤为对象,通过盆栽试验系统评估磷改性生物炭对土壤微生物群落的影响,并揭示其内在驱动机制。结果表明:添加磷改性生物炭主要通过共沉淀和阳离子交换机制使土壤中生物有效镉和铅含量分别降低了28.21%和28.64%,成功减少了重金属向作物的转移,籽粒中的镉和铅浓度也随之大幅下降。然而,与预期相反的是,磷改性生物炭处理中土壤细菌的丰富度和多样性并未因重金属毒性降低而升高,反而出现了下降。这一看似矛盾的现象背后,隐藏着更深层次的机制。微生物共线性网络模块分析和偏最小二乘路径模型(PLS-PM)分析表明,生物炭因打破了土壤氮和磷的供应平衡,迫使关键微生物类群发生了转变。而关键微生物类群中的模块1和3在土壤氮和磷循环中发挥着重要却相反的作用,继而导致了土壤微生物群落组成和结构的变化。综上,土壤重金属有效性的变化对微生物群落的影响微乎其微,养分的重新分配才是核心驱动因素。

该研究不仅验证了磷改性生物炭在土壤重金属修复与农产品安全生产中的实用性,更首次从微生物生态学角度揭示了其通过“养分调控”而非“毒性降低”主导微生物群落重构的作用机制。这一发现打破了传统认知中“降毒即恢复”的线性思维,强调了在污染土壤修复中需统筹考虑重金属钝化与土壤养分管理的协同作用。该研究的应用前景是以农林废弃物为原料制备改性生物炭,既实现了废物资源化,又为污染土壤的绿色修复提供了低成本、高效率的解决方案。

该研究得到了山西省基础研究计划(202103021224142)和山西农业大学“引进人才科研启动工程”(2023BQ87;2023BQ121)等项目的联合资助。

原文链接:https://doi.org/10.1007/s42773-025-00495-7