虾青素(Astaxanthin)是一种红色脂溶性酮式类胡萝卜素,与其它类胡萝卜素或维生素E等天然产物相比,虾青素具有最强抗氧化活性,在延缓衰老、提高免疫力、防治糖尿病和心血管疾病等方面均有独特功效,已广泛应用于食品、制药、保健、饲料和日化等行业。天然虾青素生物合成仅发生于部分微藻、细菌和酵母,而大多数高等动植物不存在虾青素合成途径。人类仅可以从三文鱼、贝类和鳟鱼等海洋生物中少量摄取虾青素。应用合成生物学及代谢工程技术在高等植物尤其是重要农作物构建虾青素富集途径对生物强化功能性作物开发和利用以及大健康产业发展具有重要科学意义和应用前景。

近期,特用作物遗传与代谢山西省工程研究中心、我校特用作物与生物技术团队应用代谢工程技术成功创制了富含虾青素的普通烟草新种质。该成果研究论文“Metabolic engineering of astaxanthin biosynthesis in tobacco by coexpression of two key enzyme genes (CrBKT and HpBHY) together with a transcription factor CsMADS6”于2025年1月27日,在国际重要学术期刊《Industrial Crops & Products》(一区Top,IF 5.7)发表(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2025.120581)。

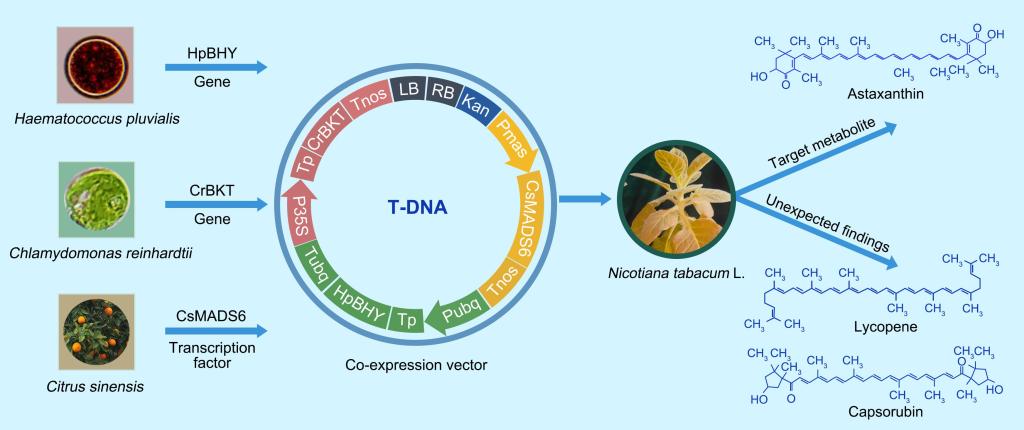

与已有研究技术策略不同,本文通过共表达两个分别来自雨生红球藻(Haematococcus pluvialis)和莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)催化虾青素合成的两个关键酶基因(HpBHY和CrBKT)以及一个在高等植物上调类胡萝卜素合成通路的转录因子(CsMADS6),经过精准选育,创制了富集虾青素的烟草新种质。此外,富集虾青素的红棕色烟草叶片还新合成了番茄红素(lycopene)和辣椒玉红素(capsanthin),并且类黄酮(flavonoid)、花青素(anthocyanins)和类胡萝卜素酯(carotenoid ester)含量显著提高。与未改造株系相比,富含虾青素烟草株系生长发育和生物量等其他农艺性状未显负效应,且抗逆性提高。该研究为应用烟草为生物反应器可持续生产高值天然虾青素,以及“特”“优”农业和功能农业发展提供了新种质,亦为天然产物代谢工程的解析及植物复杂农艺性状遗传改良提供了科学参考。

农学院王晓丹博士为本文第一作者,李润植和贾小云教授为共同通讯作者,薛金爱和王瑞云教授以及孙岩和高慧玲博士等为合作作者。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、山西省应用基础研究项目、山西农业大学博士科研启动等项目的资助。

团队与中科院烟台海岸带研究所合作,于2025年1月10日在国际重要学术期刊《Biotechnology Advances》(一区Top, IF 14.6)发表了题为“Advancements of astaxanthin production inHaematococcus pluvialis: Updateinsight and way forward”的论文(论文链接:https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2025.108519)。本文全面论述了近年来雨生红球藻(Haematococcus pluvialis)生产虾青素研究最新进展,包括虾青素化学结构与精准功能、虾青素生物合成与调控机制,优异工业藻种创育、虾青素制备工艺、雨生红球藻规模化培养与提高虾青素生产技术策略,以及虾青素规模化生产面临的挑战。论文整合人工智能、合成生物学和系统工程等多学科最新发现,提出了应用雨生红球藻规模化生产虾青素亟待解决的关键问题和相应的研发以及工艺路径。论文为全景式解析雨生红球藻虾青素合成及调控机制和建立虾青素高效可持续生产体系提供了新的视角。

雨生红球藻虾青素生物合成的时空特异性

论文第一作者为崔红利博士,通讯作者为崔红利,海岸带研究所王康和秦松研究员,我校李润植教授,硕士研究生于潇和李思铭等为合作作者。该研究得到国家自然科学基金联合项目(U23A20146)和国家自然科学基金项目(42476123;31902394)等项目资助。